Santé chiens : maladies de l’appareil digestif

- Vomissements chroniques : au-delà de l’indigestion

- Diarrhées aiguës et récidivantes : quand s’inquiéter ?

- Pancréatite canine : une urgence souvent méconnue

- Maladie inflammatoire chronique de l’intestin chez le chien

- Occlusion intestinale : symptômes typiques chez le chien

- Gastrite canine : comprendre les formes aiguës et chroniques

- Leaky gut chez le chien : perméabilité intestinale et inflammation

- Maldigestion pancréatique exocrine : chien maigre, appétit intact

- Torsion de l’estomac : repérer l’urgence vitale

- Microbiote intestinal canin : levier de prévention et de soin

Les troubles digestifs chroniques chez le chien ne relèvent pas de simples inconforts passagers. Vomissements répétés, diarrhées persistantes, douleurs abdominales ou perte de poids inexpliquée peuvent traduire des pathologies graves comme une pancréatite, une MICI, une gastrite chronique ou une torsion d’estomac. Identifier précocement les signaux, différencier les causes et consulter rapidement un vétérinaire sont essentiels pour éviter des complications. Le diagnostic s’appuie sur l’observation clinique, des examens spécialisés et un suivi régulier. Certaines affections exigent une prise en charge à vie, d’autres relèvent de l’urgence absolue. L’alimentation, le microbiote et la surveillance des races prédisposées jouent un rôle préventif central.

Vomissements chroniques : au-delà de l’indigestion

Chez le chien, les vomissements répétés ne doivent jamais être banalisés. Si un épisode isolé peut être lié à une ingestion trop rapide ou à un aliment mal toléré, des vomissements qui se répètent signalent souvent un trouble sous-jacent plus grave. Une gastrite chronique, un ulcère gastro-intestinal ou même une tumeur peuvent en être la cause. La persistance du symptôme, son association avec d’autres signes (perte de poids, léthargie, diarrhée), ou la présence de sang dans les vomissures doivent alerter.

Contrairement au simple rejet alimentaire, qui survient généralement peu de temps après l’ingestion et sans altération de l’état général, les vomissements pathologiques sont plus profonds, parfois accompagnés de douleur ou de salivation excessive. Le vétérinaire s’appuie sur l’observation du comportement, la fréquence des épisodes, les examens cliniques et parfois des analyses sanguines ou une échographie pour en identifier la cause. Une prise en charge rapide permet d’éviter une aggravation du tableau clinique et d’améliorer considérablement le confort de vie de l’animal.

Diarrhées aiguës et récidivantes : quand s’inquiéter ?

Chez le chien, une diarrhée ponctuelle peut survenir à la suite d’un changement alimentaire, d’un stress ou d’une ingestion inappropriée. Cependant, lorsqu’elle persiste, revient fréquemment ou s’accompagne d’autres signes comme de la fièvre, une fatigue inhabituelle, une perte d’appétit ou du sang dans les selles, elle devient préoccupante. Les causes peuvent être multiples : infections parasitaires, intolérances alimentaires, inflammation chronique du côlon ou pathologies métaboliques plus sévères.

Il est important de différencier une diarrhée passagère, souvent d’apparition brutale mais de courte durée, d’une atteinte plus profonde du système digestif. Une attention particulière doit être portée aux jeunes chiots, aux chiens âgés ou immunodéprimés, car les pertes hydriques les fragilisent rapidement. L’observation précise de la fréquence, de la consistance et de la couleur des selles aide le vétérinaire à orienter son diagnostic. En cas de récidives inexpliquées, des examens complémentaires comme une coproscopie ou une échographie peuvent s’imposer. Une prise en charge adaptée permet alors d’éviter les complications et de rétablir rapidement le confort digestif du chien.

Pancréatite canine : une urgence souvent méconnue

La pancréatite chez le chien est une inflammation du pancréas qui peut passer inaperçue dans ses formes légères, mais se révéler redoutable lorsqu’elle s’aggrave. Cette affection se manifeste généralement par des vomissements soudains, une douleur abdominale marquée, une perte d’appétit et parfois une diarrhée. Le chien peut paraître abattu, se coucher en position de prière ou refuser tout contact au niveau du ventre. Ce tableau clinique, non spécifique, rend le diagnostic difficile sans un bilan vétérinaire approfondi.

Les causes peuvent être variées : surcharge graisseuse alimentaire, prédisposition génétique ou atteinte métabolique. Certaines races comme le cocker ou le schnauzer y sont plus sensibles. La pancréatite nécessite une prise en charge rapide pour éviter des complications graves, telles qu’une nécrose pancréatique ou des troubles digestifs persistants. L’hospitalisation peut être indispensable dans les cas sévères, avec mise sous perfusion et traitement anti-inflammatoire. Un suivi rigoureux, notamment alimentaire, est ensuite essentiel pour prévenir les récidives et préserver la qualité de vie de l’animal. Cette pathologie, bien que fréquente, reste encore trop peu identifiée à temps.

Maladie inflammatoire chronique de l’intestin chez le chien

La maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) chez le chien est un trouble digestif complexe, souvent confondu avec des troubles passagers. Elle se traduit par des symptômes persistants tels que diarrhées chroniques, vomissements intermittents, amaigrissement progressif ou inconfort abdominal. Contrairement à un déséquilibre alimentaire ponctuel, ces signes s’inscrivent dans la durée, avec des périodes d’accalmie suivies de rechutes. L’inflammation affecte la paroi intestinale, altérant l’absorption des nutriments et provoquant des désordres digestifs multiples.

Le diagnostic repose sur un faisceau d’indices cliniques, des analyses de selles, des bilans sanguins, voire des biopsies digestives. L’origine exacte reste souvent floue, bien que des facteurs immunitaires, alimentaires ou microbiens soient impliqués. Le traitement repose sur une alimentation spécifique associée à des médicaments anti-inflammatoires ou immunomodulateurs. Une prise en charge à long terme, adaptée à chaque chien, permet de stabiliser les symptômes et d’améliorer le quotidien. Cette affection, bien que chronique, n’est pas une fatalité si elle est correctement identifiée. Elle exige un suivi vétérinaire régulier et une vigilance constante des propriétaires sur l’évolution du comportement digestif de leur animal.

Occlusion intestinale : symptômes typiques chez le chien

L’occlusion intestinale est une urgence vétérinaire qui peut mettre en danger la vie du chien en l’absence d’intervention rapide. Ce blocage partiel ou total de l’intestin empêche la progression normale des matières digestives. Les signes cliniques apparaissent généralement de manière brutale : vomissements répétés, refus de s’alimenter, ventre douloureux ou distendu, et parfois absence totale de selles. Le chien peut également manifester un abattement marqué ou adopter des postures inhabituelles pour tenter de soulager sa gêne.

Les causes sont multiples : ingestion d’un corps étranger (os, jouet, tissu), torsion intestinale ou compression due à une tumeur. Plus le diagnostic est posé tôt, plus les chances de récupération sont élevées. L’imagerie médicale, notamment la radiographie ou l’échographie abdominale, permet de localiser précisément l’obstruction. Un traitement chirurgical est souvent nécessaire pour lever le blocage et éviter des lésions irréversibles de l’intestin. Le pronostic dépend de la rapidité de la prise en charge et de l’état général de l’animal au moment de l’intervention. Une surveillance attentive du comportement digestif reste donc indispensable au quotidien.

Gastrite canine : comprendre les formes aiguës et chroniques

Chez le chien, la gastrite désigne une inflammation de la muqueuse de l’estomac, dont les causes varient selon qu’elle soit aiguë ou chronique. Une gastrite aiguë se manifeste souvent par des vomissements soudains, parfois accompagnés de salivation excessive ou d’un manque d’appétit. Elle peut survenir après l’ingestion d’un aliment inadapté, d’un toxique ou d’un médicament irritant. Généralement transitoire, elle évolue favorablement avec un traitement adapté.

En revanche, la forme chronique s’installe sur la durée et se caractérise par des troubles digestifs récurrents : nausées fréquentes, rejet alimentaire intermittent, inconfort gastrique. Cette forme plus persistante traduit souvent un déséquilibre plus profond, comme une allergie alimentaire, une pathologie métabolique ou une atteinte hépatique. Le diagnostic repose sur une observation attentive des symptômes, un examen clinique complet et parfois une endoscopie. Le traitement dépend de la cause identifiée, mais inclut généralement une alimentation spécifique et un soutien médicamenteux. Une gestion rigoureuse permet de limiter les rechutes et de préserver le bien-être digestif du chien sur le long terme, en particulier pour les sujets sensibles ou âgés.

Leaky gut chez le chien : perméabilité intestinale et inflammation

Le « leaky gut », ou hyperperméabilité intestinale, désigne un dysfonctionnement de la barrière intestinale qui permet le passage de substances indésirables dans l’organisme. Chez le chien, cette altération provoque une réponse inflammatoire persistante, souvent silencieuse au début. Peu à peu, elle se traduit par des troubles digestifs récurrents, des allergies alimentaires, des infections à répétition ou un affaiblissement général. Cette pathologie reste mal connue, bien qu’elle soit de plus en plus suspectée dans les cas de maladies chroniques d’origine digestive ou immunitaire.

Les parois intestinales, normalement imperméables, deviennent poreuses sous l’effet de stress, de déséquilibres microbiens, d’excès médicamenteux ou d’une alimentation inadaptée. Le diagnostic repose sur l’exclusion d’autres causes et sur une évaluation globale des symptômes. Une prise en charge adaptée vise à restaurer l’intégrité de la muqueuse, notamment à travers une alimentation hautement digestible, le soutien de la flore intestinale et des compléments ciblés. Ce désordre, bien que complexe, peut être stabilisé. Une vigilance constante est nécessaire pour préserver l’équilibre digestif et limiter les inflammations chroniques souvent associées.

Maldigestion pancréatique exocrine : chien maigre, appétit intact

La maldigestion pancréatique exocrine (MPE) chez le chien se caractérise par une incapacité du pancréas à produire les enzymes nécessaires à une digestion normale. Malgré un appétit souvent vorace, l’animal perd du poids de façon marquée et présente des selles volumineuses, molles ou grasses. Cette affection touche particulièrement certaines races comme le Berger Allemand ou le Setter, mais peut apparaître chez tout chien adulte. La dégradation de l’état général s’explique par une mauvaise assimilation des nutriments, entraînant carences, fatigue et parfois un pelage terne.

Le diagnostic repose sur des analyses spécifiques, notamment la mesure de la trypsine-like immunoreactivity (TLI) dans le sang. Une fois confirmée, la prise en charge est simple mais permanente : l’ajout d’enzymes pancréatiques dans l’alimentation permet de rétablir une digestion efficace. Une amélioration rapide de la condition physique est souvent constatée dès les premières semaines. Une alimentation adaptée, bien tolérée et équilibrée reste essentielle pour éviter les rechutes. Cette pathologie, bien qu’invalidante, peut être maîtrisée à long terme avec un suivi rigoureux et un traitement bien conduit.

Torsion de l’estomac : repérer l’urgence vitale

La torsion de l’estomac, aussi appelée dilatation-torsion gastrique, constitue une urgence vitale chez le chien. Elle survient généralement de manière brutale, souvent après un repas copieux suivi d’un exercice ou d’un stress intense. L’estomac se dilate, puis se retourne sur lui-même, piégeant gaz et aliments, ce qui interrompt la circulation sanguine locale et provoque un choc. Le chien tente de vomir sans succès, présente un abdomen tendu et douloureux, halète bruyamment et manifeste une agitation inhabituelle. Son état général se détériore rapidement, avec un risque de décès en quelques heures sans intervention.

Certaines races à thorax profond, comme le Dogue Allemand ou le Labrador, y sont particulièrement exposées. Le diagnostic repose sur l’examen clinique et des radiographies abdominales. La seule solution reste une intervention chirurgicale d’urgence visant à décomprimer et repositionner l’estomac, souvent accompagnée d’une gastropexie préventive pour éviter les récidives. La prévention passe par des mesures simples : fractionner les repas, éviter les activités intenses juste après et surveiller les chiens prédisposés. Réagir rapidement est crucial pour sauver la vie de l’animal.

Microbiote intestinal canin : levier de prévention et de soin

Le microbiote intestinal du chien, souvent comparé à un organe à part entière, joue un rôle fondamental dans l’équilibre digestif, immunitaire et métabolique. Il se compose de milliards de micro-organismes qui colonisent le tube digestif dès les premiers jours de vie. Lorsque cet écosystème est stable et diversifié, il protège l’organisme des agents pathogènes, favorise une digestion optimale et participe à la synthèse de certaines vitamines.

Mais en cas de déséquilibre, ou dysbiose, les répercussions peuvent être multiples : troubles digestifs, réactions cutanées, baisse de vitalité ou sensibilités alimentaires. Ce désordre peut être causé par un stress chronique, des traitements antibiotiques, une alimentation pauvre en fibres ou de qualité médiocre. Restaurer un microbiote sain passe souvent par l’ajout de probiotiques, de prébiotiques et une alimentation ciblée. Des recherches récentes soulignent également l’importance du lien entre flore intestinale et bien-être émotionnel. Ainsi, prendre soin du microbiote ne relève plus d’une démarche accessoire, mais bien d’un pilier de la santé canine globale, aussi bien en prévention qu’en accompagnement thérapeutique.

- Vous aimeriez aussi

-

Santé chien : La cécité nocturne

Santé chien : La cécité nocturne

-

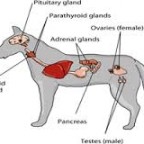

Santé chiens : maladies du système endocrinien

Santé chiens : maladies du système endocrinien

-

Pourquoi et comment faire une prise de sang a son chien ?

Pourquoi et comment faire une prise de sang a son chien ?

-

Comprendre la chute des poils chez les chiens : Causes, Risques et Soins

Comprendre la chute des poils chez les chiens : Causes, Risques et Soins

-

Le muguet est-il toxique pour les chiens et chats ?

Le muguet est-il toxique pour les chiens et chats ?